390 Ma: Pesci

I primi pesci a comparire sul pianeta Terra furono gli Agnati, vertebrati marini privi di mascelle. Simili ad anguille, al giorno d’oggi gli Agnati sono rappresentati da animali come le Lamprede. Questi animali per nutrirsi usavano la bocca come un "aspirapolvere", risucchiando l’acqua all’interno del proprio corpo, dove veniva poi filtrata. Agli agnati appartenevano anche gli Ostracodermi, pesci estinti, primitivi e senza mascella che erano coperti da un'armatura di piastre ossee.

Tuttavia i primi veri e propri pesci fecero la loro comparsa all’incirca 390 milioni di anni fa, nel Devoniano. Si trattava dei Placodermi, pesci dotati di una corazza ossea, dalla probabile funzione difensiva. I placodermi raggiunsero dimensioni notevoli, come il Dunkleosteus, che cacciava nelle acque del Devoniano. Con una lunghezza di 10 metri ed un peso che sfiorava le 7 tonnellate, il Dunkleosteus è probabilmente il placoderma più grande che sia mai esistito.

Con il passare del tempo i Placodermi si evolsero, dando origine a due nuovi rami nell’albero della vita: i Condritti (pesci cartilaginei) e gli Osteitti (pesci ossei). I condritti hanno uno scheletro osseo. Fanno parte dei Condritti squali, razze, mante e pesci sega. I primi a comparire sulla terra furono gli squali. Durante il corso della storia della vita, gli squali si sono adattati ed evoluti più volte, assumendo anche forme bizzarre.

Lo squalo Megalodonte o Megalodon (mega = grande, donte = dente), visse in un periodo compreso tra 55 Ma e 5 Ma. Il nome di questo squalo è dovuto ai grandi denti fossili (17 centimetri di lunghezza) che spesso vengono ritrovati nei sedimenti di antichi fondali oceanici. Per il Megalodon, simile per proporzioni corporee allo Squalo Bianco, si è stimata una lunghezza di 17 metri, per un peso che raggiungeva le 45 tonnellate. Con un’apertura delle mandibole di 2 metri (quanto un uomo), il Megalodon si nutriva di pesci, squali e balene. Si estinse probabilmente a causa dei mutamenti climatici.

Al giorno d’oggi il pesce cartilagineo più grande (nonché pesce più grande del mondo) è lo Squalo Balena, con 14 metri di lunghezza (si stima che possa raggiungere 20 metri di lunghezza). Lo squalo balena è un filtratore, ovvero si nutre di plancton, organismi vegetali ed animali unicellulari che vivono nell’oceano.

Dai Placodermi, come già detto, ebbero origine anche gli Osteitti, pesci caratterizzati da uno scheletro osseo. Gli Osteitti, a loro volta, si differenziarono in due distinti rami: i Sarcopterigi e gli Attinopterigi.

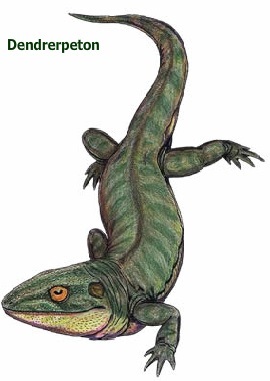

I Sarcopterigi, pesci caratterizzati da pinne carnose, al giorno d’oggi sono rappresentati dal Celacanto (Latimeria), un vero e proprio fossile vivente, rimasto invariato da decine di milioni di anni. Con una lunghezza di due metri e un peso di 80 kg, il Celacanto era considerato estinto, fino a quando dei pescatori, in Africa, ne pescarono un’esemplare, risalito dai fondali marini, dove vive. Dai Sarcopterigi si evolveranno i primi tetrapodi: gli anfibi.

Gli Attinopterigi (pesci con le pinne sostenute da raggi) rappresentano la maggior parte dei pesci della terra e sono caratterizzati dalla presenza di una vescica natatoria, una sacca piena di gas che serve a stabilizzare l’asseto di nuoto dei pesci. Al giorno d’oggi gli Attinopterigi vivono sia in acqua salate sia in acque dolci. Diffusi a partire del Devoniano, questi pesci subirono durante il Mesozoico una straordinaria diversificazione.

Fu proprio nel Mesozoico, più precisamente nel Giurassico, che comparve quello che è considerato probabilmente il pesce più grande che sia mai esistito: il Leedsichthys. Inizialmente si stimò una lunghezza di 15 metri, ma stime più recenti e accurate parlano di una lunghezza di 30 metri per un peso di 130 tonnellate. Le stime si basano su alcuni resti, come la coda, ampia, da punta a punta, 5 metri.La maggior parte degli Attinopterigi presenti oggi, tuttavia, comparve tra la fine del Cretaceo e l’inizio del Cenozoico.

Scorpioni marini

Scorpioni marini